東京都北区のShimoです。

昨日は、朝から結構な雨が降っていて、まだ4月だというのに何となく蒸し暑い一日でした。

私は朝から少し体調が悪くて、ペースがつかめないうちにあっという間に1日が終わってしまいました(^^;)

板橋帝京大学病院8隗からの風景。入院中の先輩のお見舞いに行ってきました。

昨日は仕事の合間に、帰宅志茂一丁目の自治会の青少年部として子供会の代表の引継ぎ打ち合わせに立ち会いました。

私自身、志茂一丁目自治会の青少年部にも関わる立場として、地域と子供たちを結びつける行事やイベントに参加する機会も多いです。

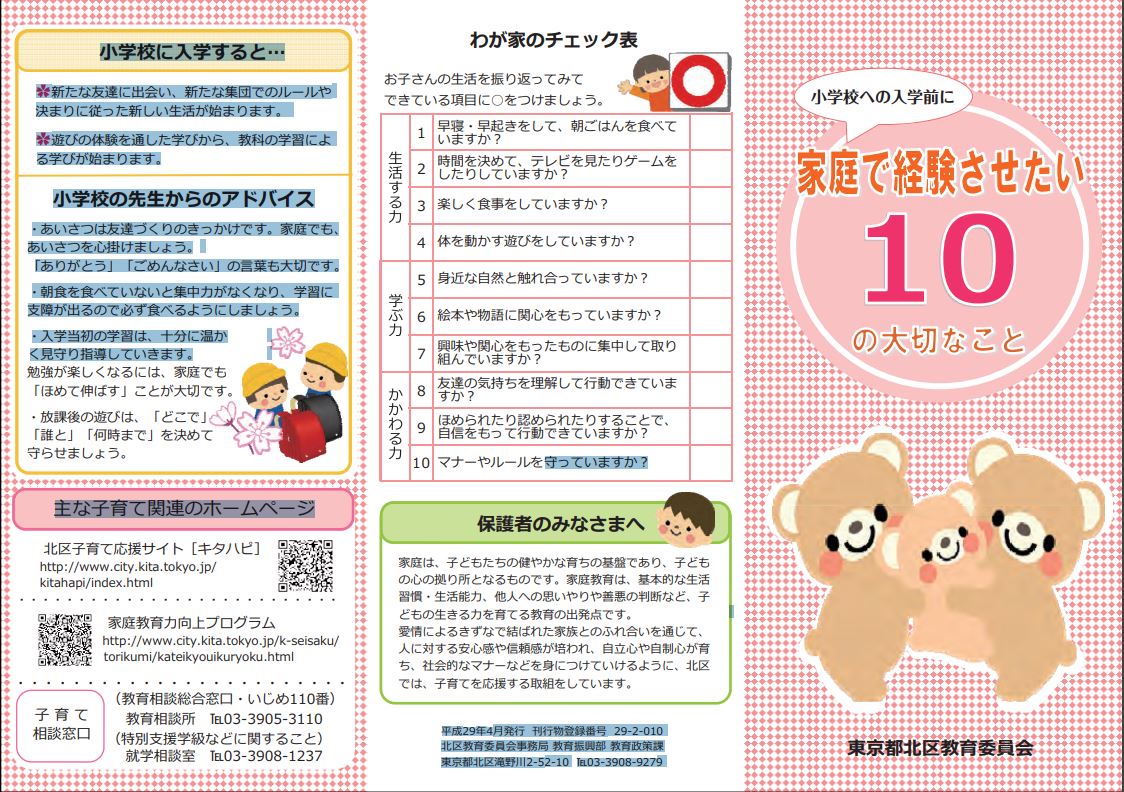

そんな中で、北区のホームページの新着情報から「家庭でやっておきたい10の大切なこと」と言う記事を見つけました。

http://www.city.kita.tokyo.jp/k-seisaku/kateikyouiku/10nokoto.html

北区では、平成20余年3月「保・幼・小・接続期カリキュラム」を作成して、幼稚園・保育園・認定こども園から小学校への円滑な接続を図っているそうです。

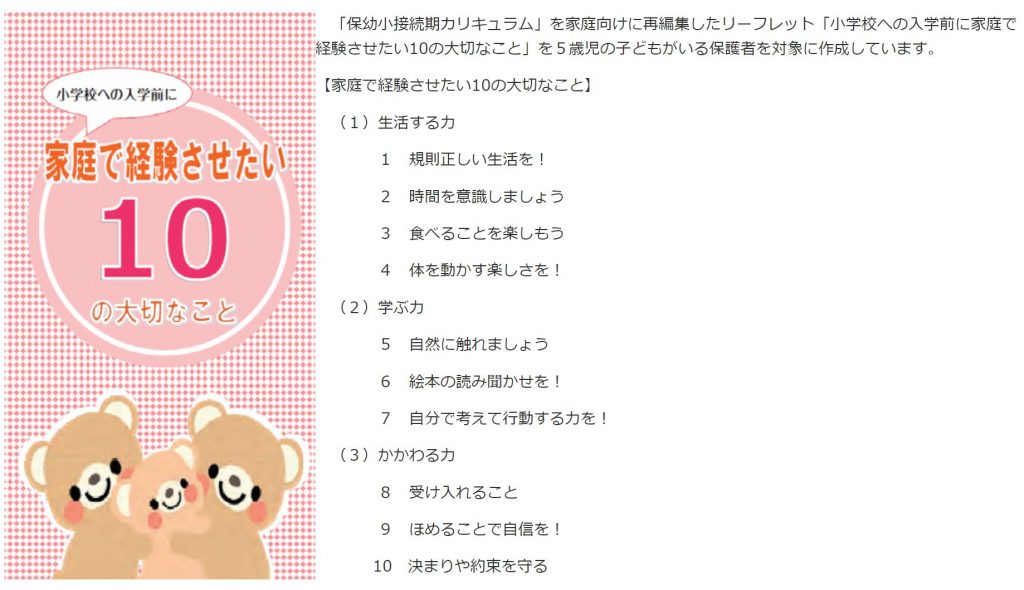

その資料として、「小学校への入学前に家庭で経験させたい10の大切なこと」というリーフレットを作り、5歳時の子供が居る家庭の保護者を対象に配布しているそうです。

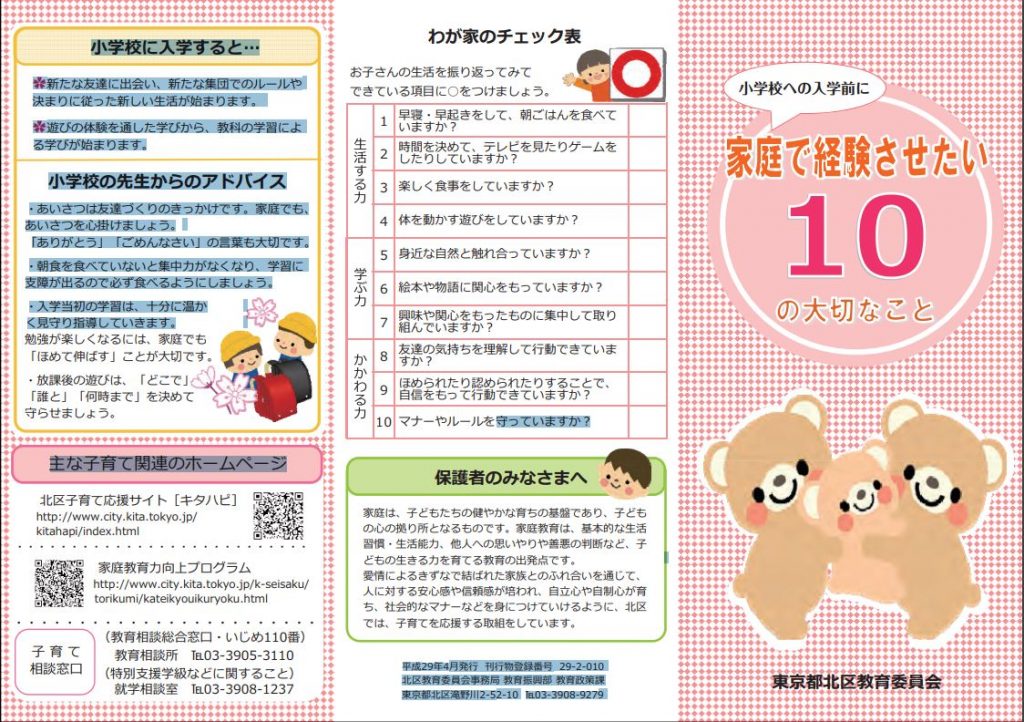

リーフレットのサンプルを見てみると、三つ折タイプで可愛らしいくまのイラストが表紙に描かれていて、ピンクが基調で全体的に読みやすい印象です。

このリーフレット作った狙いとしては、やはり幼稚園・保育園・認定こども園での子供たちの過ごし方と小学校に入学してからの子供たちの過ごし方では、集団生活も同じだとしても『学習』という課題が入ってくる分、家庭でどのように子供の生活リズムを整えてあげることができるかが大切なのかをあらかじめ伝えようとするものだと感じました。

そして、家庭で子供にに付けさせたい習慣として、大きく分けて3つの力を挙げています。

それは「生活する力」「学ぶ力」「関わる力」の3つです

まず「生活力」としては

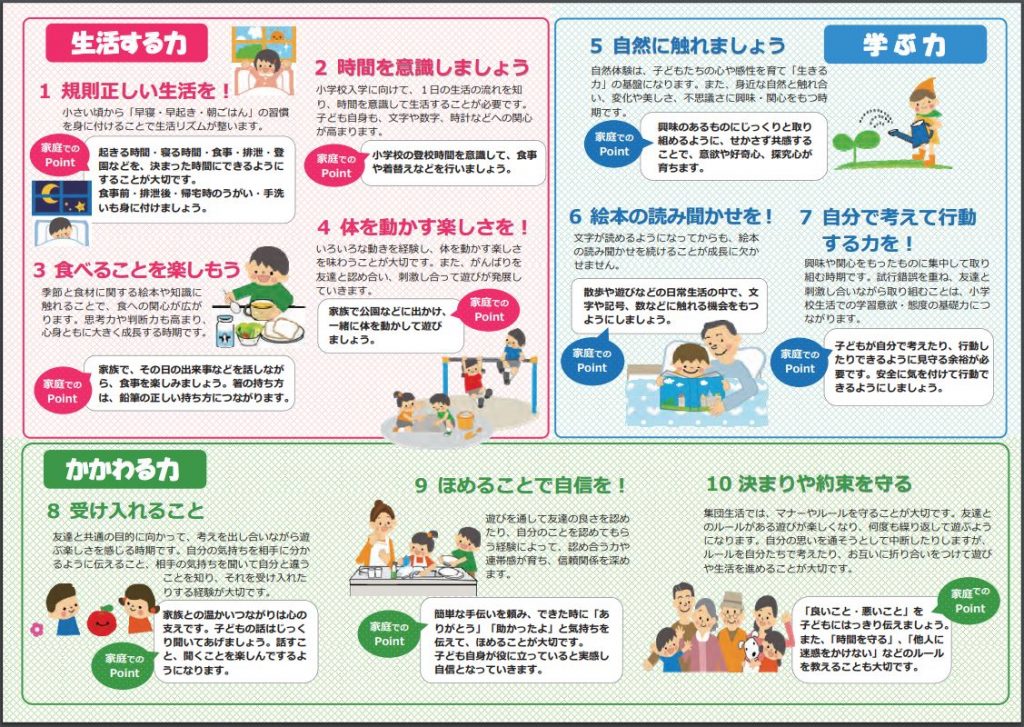

・規則正しい生活

・時間を意識する

・食べることを楽しむ

・体を動かす

このような普段の生活習慣から、主にどのようなことを子供が小学校に上がる際に身に付けさせたり意識をしてあげたらいいかが、とても解りやすく説明されています。

次に「学ぶ力」ですが、

・自然に触れる

・絵本の読み聞かせ

・自分で考えて行動する

これらの3つが挙げられています

子供たちの感性を育ててあげるには、自然に触れさせることはとても効果が大きいと思います。

また、自分で本を読むことができない時期の子供たちには、絵本を読み聞かせてあげることにより文字や数字記号などが自然と視界に入り、想像力が豊かになります。

そして勉強や学習がすることの最も大切な目的は、「自分で考えて自分で行動する力を身に付ける」ことだと思います。

そして最後の、「関わる力」

・受け入れること

・褒めること

・決まりや約束を守る

これらは子供との関係性だけの場面で大切なのではなく、大人同士や日常的な社会活動で常に大切になってくる考え方や力ではないでしょうか?

自分とは違う考えの人、自分とは違う環境で育った人を受け入れること。

親から褒められる経験を通して自信をつけさせる、またお互いに認め合うことや信頼関係を学び、学校は連帯感を培う集団でもあるからこそ、このようなお互いに認めること褒めることを経験しておくことはとても重要です。

そして、お互いに決まりや約束は守ることを意識することにより、モラルやマナーが向上していきます。

このリーフレットの中に「保護者の皆様へ」と言う項目があり、こう書いてあります。

『家庭は子供たちの健やかな育ちの基盤であり、子供の心のよりどころとなるものです。家庭教育は基本的な生活習慣・生活能力・他人への思いやりや善悪の判断など、子供の生きる力を育てる教育の出発点です。愛情による絆で結ばれた家族とのふれあいを通じて、人に対する安心感や信頼感が培われ、自尊心や自立心が育ち、社会的なマナーなどを身につけていけるように、北区では、子育てを応援する取り組みをしています」

この一節の中に、たくさんのキーワードがちりばめられています。

「家庭」「子供の健やかな育ち」「子どもの心のよりどころ」「生活習慣」「生活能力」「他人への思いやり」「善悪の判断」「子どもの生きる力」「教育の出発点」「愛情による絆」「家族との触れ合い」「安心感」「信頼感」「自尊心」「自立心」「社会的なマナー」などなど。

このようなキーワードは、子育てのみならず、社会に出たばかりの若者やある程度の歳になった大人まで、とても必要なマインド的な要素です。

東京都北区では、『家庭教育力向上アクションプラン講演会』として、毎年11月ごろに講演会を開催しているそうです。

大人になってからも必要なキーワードを学ぶために、講演会へ積極的に参加してみてはいかがでしょうか?

講演会の具体的な日程等が発表されたら、このブログでも取り上げたいと思います。

平凡な日々の生活をより豊かに、より幸せに生きるために、私も日々学んでいきたいものです。