東京都北区のShimoです。

本日も新聞記事からのアウトプット雑談をお送りします。

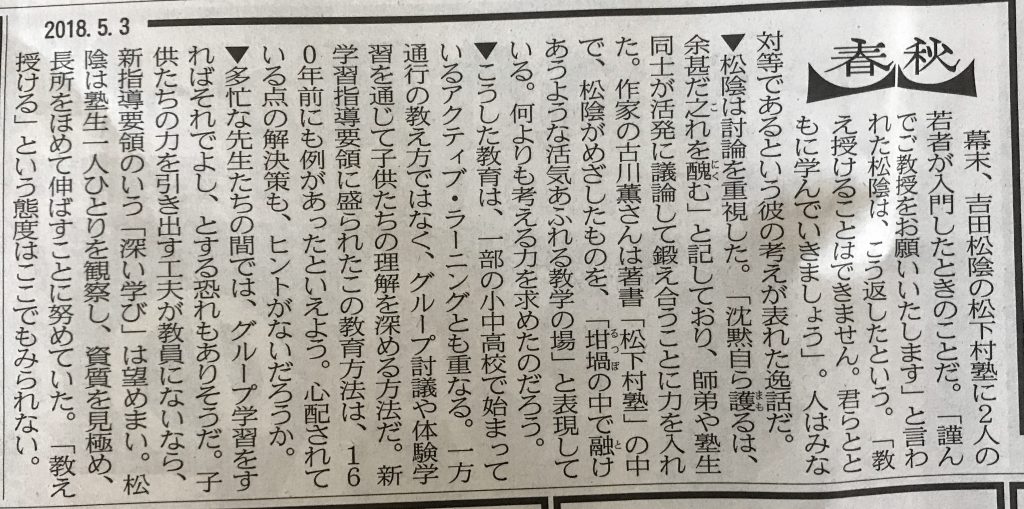

平成30年5月3日日本経済新聞朝刊『春秋』より

記事を要約すると、『約160年前の吉田松陰は議論を

好んで子弟や塾生同士に活発に議論をさせていた。

このようにい一方通行ではなく、討論や体験学習を

通じて自らに学ばせる教育方法は、

現代の小中高校などで行われている

「アクティブラーニング」の原点とも言える。

しかし、学校教育現場の中には、

グループ学習という形式で授業を行えば良いと

勘違いしている教員がいるのではないか?』

と警鐘を鳴らしている。

確かに、私も小さな会社経営の場や、

自分自身が関わるコミュニティで心掛けていることがある。

それは、

いろいろな人に積極的に意見の発言を促すこと。

そして、物事を決める過程では様々な角度の意見を

参考にするが、一度決まったことはどんな意見だった人にも

尊重して順守してもらうことの2点。

これは、吉田松陰がいうところの討論・議論や

現代の学校現場でいうアクティブラーニングが

目的としていることと全く同じことだと思う。

誰かが答えを教えてくれることではなく、

答えを決める過程に自ら積極的に関わること。

自らが関わった答えには責任もついてくることを自覚すること。

このようなことが討論やアクティブラーニングが

必要とされる理由なのではないか。

言ったら言いっ放し、聞いたら聞き放し。

そして自らは何の責任も負わない。

これが討論や議論の対極にある最も成長を遅くする考え方。

私自身も常に自らの考えを積極的に発信して、

その発言に責任を持ちより考えを深めていきたい。

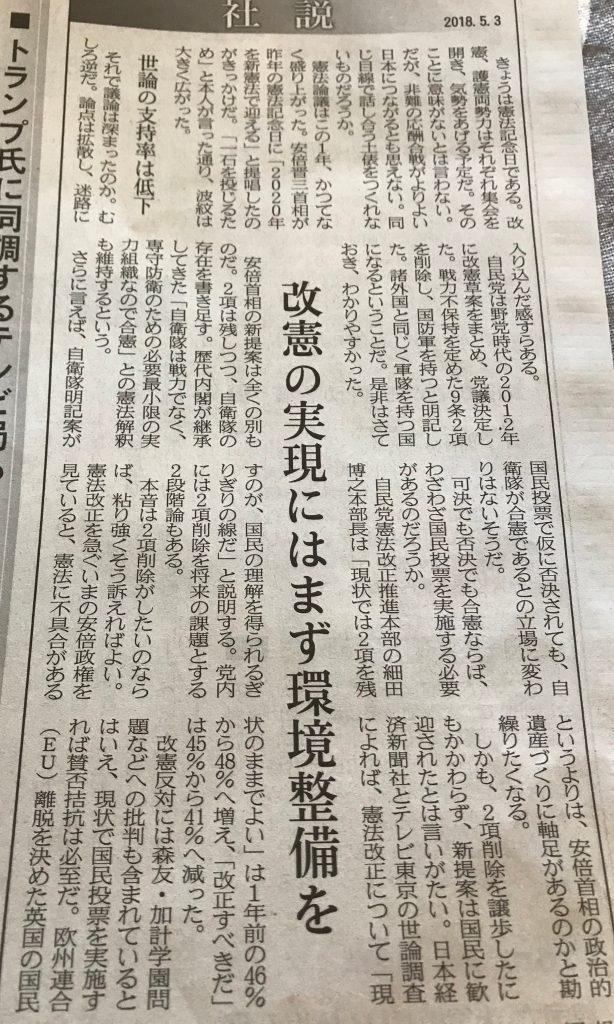

さて、次は平成30年5月3日日本経済新聞の社説より。

5月3日は憲法記念日ということもあり、

社説も憲法改正論議に関する内容。

この日の社説を要約すると、

自民党が2012年にまとめた改憲草案では、

憲法9条2項を削除して国防軍を持つと

明記したにも関わらず、安倍首相の新提案では

9条2項は残しつつ自衛隊に関する規定を加えるというもの。

この過程が国民から見て分かりにくくなってしまい、

憲法改正についてこの1年で、

「現状のままでいい」46%→48%

「改正するべき」45%→41%

と世論も変化してしまった。

この状態で国民投票を行うと、

EU離脱を決めた英国のように国論が2分してしまう可能性が低くない。

まずは国民投票規定の不備を修正する過程を通じて

憲法改正に対する与野党のあり方に対する信頼を

回復していくことが不可欠ではないか?

という問題提起の記事でした。

私自身の現時点での考えは、

憲法改正は不可避との見方ではあるが、

やはり指揮者による議論と

国民への丁寧は説明が大前提だと思う。

アジア周辺諸国や全世界的な安全保障に対する視点も

重要であるし、変遷してきた人権に関する条項の見直しの

視点も必要だと思う。

ただし、闇雲に改正すればいいわけでもないし、

アレルギー的に反対すればいいわけでもない。

上述した吉田松陰の議論やアクティブラーニングが

何故必要なのかとつながるが、

憲法改正のような多角的な視点が必要な場面こそ

議論やアクティブラーニングの意味が発揮できる

のではないだろうか。

いずれにしても、憲法改正も人事ではなく、

多少なりとも自分自身が関わる問題として

関心を持つことが最重要なのは間違いないだろう。

最後は、

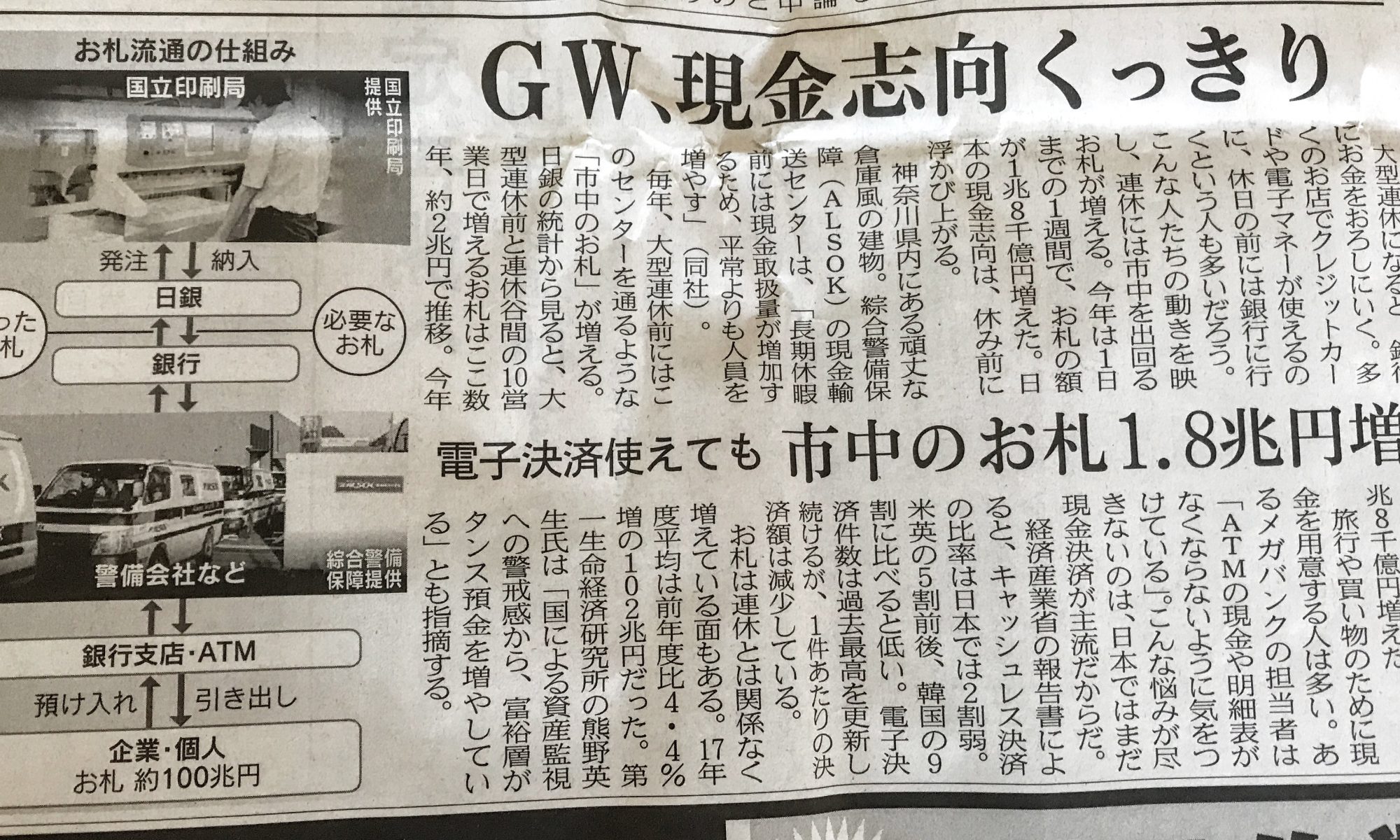

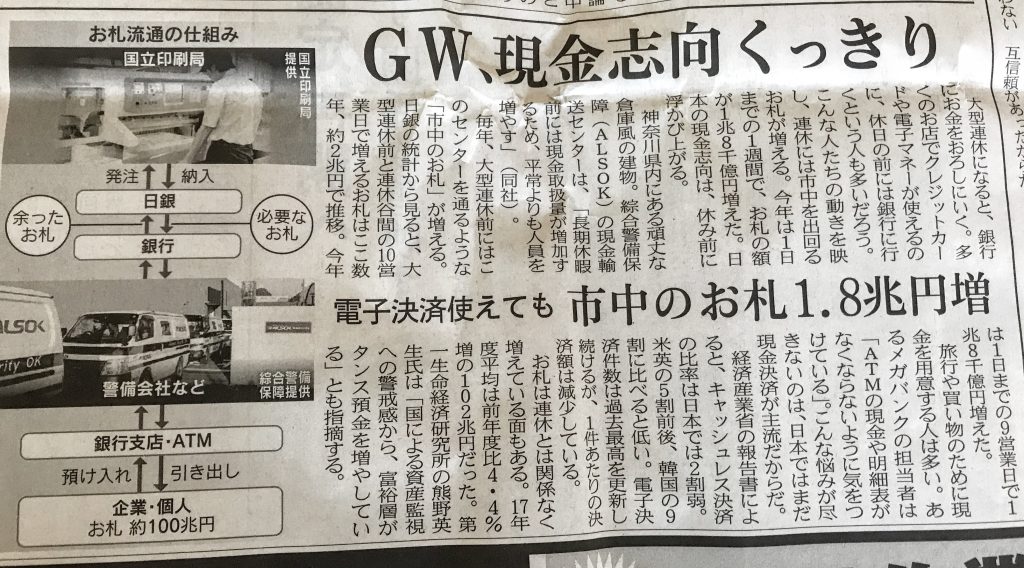

『GWは現金志向がくっきり、市中のお札が1.8兆円増』

という記事。

日本は米英や韓国に比べて突出した現金志向の国。

特にGWなど大型連休前にはその傾向が顕著に表れる。

原因は、金融機関の休みにはATMなどでの手数料が

高くなってしまうことなどによる。

また、キャッシュレス決済は増加傾向になるものの、

富裕層がタンス預金を増やしている可能性もある。

というのが要約。

かくいう私もどちらかと言えば現金志向。

カードも持つには持っているし、

使うときもあるが、やはり買い物したときと、

銀行から引き落ちる時点にタイムラグがあることに

少し違和感があること、

またクレジットカードのセキュリティ問題に関する

トラブルを聞く機会も少なくないことから、

どうしてもクレジットカードの利用が高まらない。

ただ、現金を持ち歩かなくても良いことや

利用額に応じたポイント付与などの利点も

あるので、これからも徐々にクレジットカードの

活用になれていきたいと思う。

さあ、ゴールデンウィークの後半戦に突入したので、

平凡な日々を楽しみつつ、

学びの多い連休にしたいものですね。